L’Alsace, région frontière entre la France et l’Allemagne, a connu une histoire particulièrement tourmentée durant la Seconde Guerre mondiale. Malgré une domination nazie pesante, la population alsacienne a fait preuve d’un courage remarquable en s’opposant au régime nazi. La Résistance alsacienne, longtemps éclipsée dans les récits nationaux, mérite une place à part entière dans l’Histoire et la mémoire collective, tant elle fut un acte de bravoure et de patriotisme face à l’oppression.

Pressé(e) ? Voici ce qu’il faut retenir :

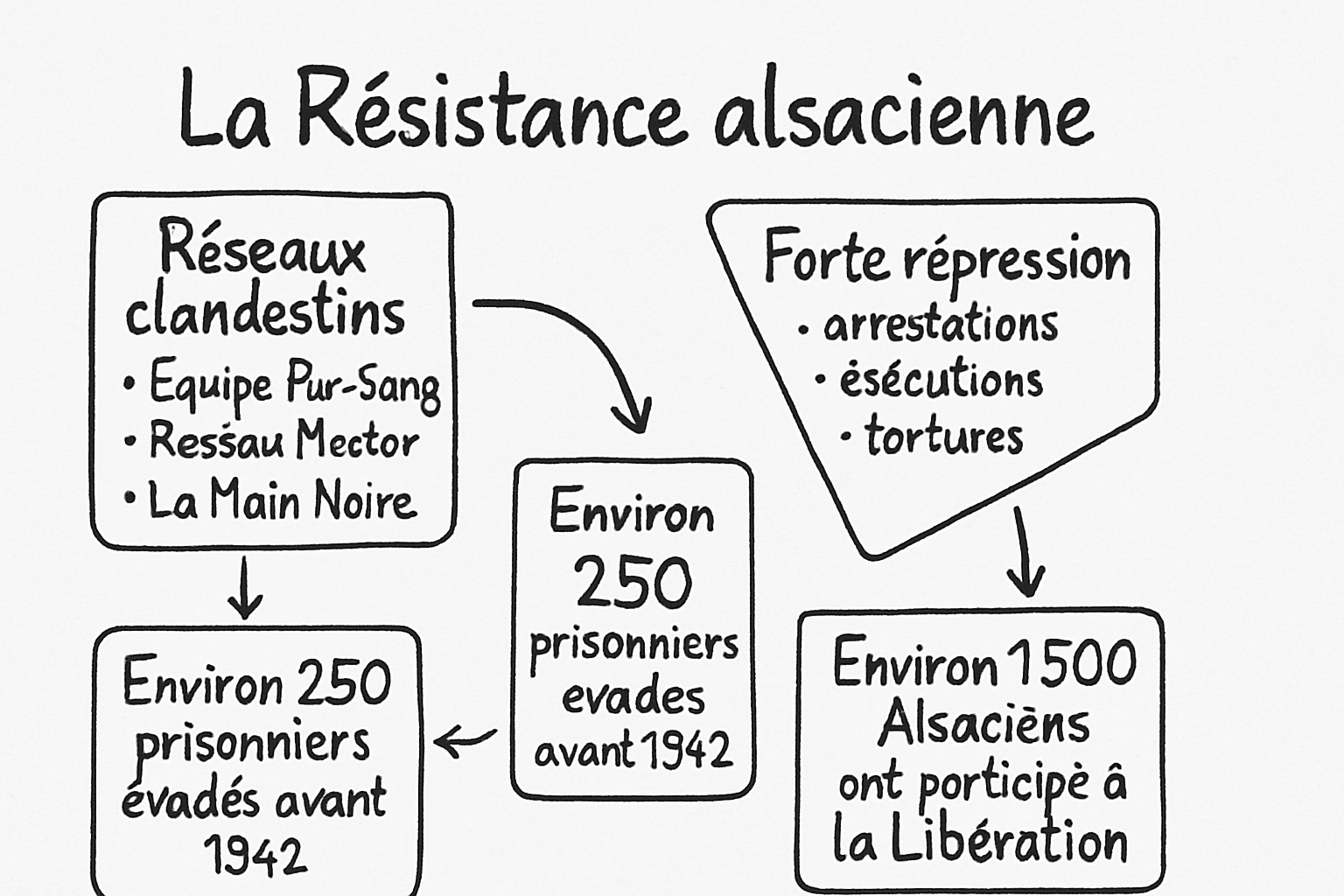

- ✅ La Résistance en Alsace était à la fois clandestine, diverse et fortement réprimée.

- ✅ Des réseaux d’évasion, de renseignements et de propagande ont fonctionné malgré la surveillance nazie.

- ✅ Les jeunes Alsaciens ont manifesté un refus massif de l’incorporation forcée dans l’armée allemande.

- ✅ La mémoire de cette résistance est complexe mais essentielle pour comprendre le courage local face au nazisme.

Les premiers groupes de résistance en Alsace : un réveil courageux face à la domination nazie

Dès l’automne 1940, peu de temps après la chute de la France, plusieurs groupes clandestins se sont formés en Alsace pour opposer une résistance active à la nazification accélérée. Parmi eux, l’équipe Pur-Sang, fondée par Lucienne Welschinger et ses camarades scouts, illustre bien cette période où le patriotisme se traduit d’abord par des actions très concrètes et nécessaires.

Au départ, ce réseau aidait les prisonniers français détenus en Alsace, leur fournissant des vivres et du matériel. Rapidement, la connaissance fine du terrain, en particulier des itinéraires dans les Vosges, a permis d’organiser des évasions vers la France libre. En 1942, le groupe avait déjà réussi à faire évader environ 250 prisonniers. Paul Widmann, un architecte strasbourgeois engagé dans le réseau Hector, apportait son appui en fabriquant de faux papiers pour protéger les fugitifs. Ce réseau basé sur la solidarité locale reflète la volonté d’agir malgré la surveillance constante du régime nazi.

L’histoire de Lucienne Welschinger souligne aussi l’importance du scoutisme dans les valeurs de résistance. Les notions d’autonomie, d’initiative et d’entraide prônées par cette organisation ont nourri la capacité de nombreux Alsaciens à défier leur oppresseur, comme l’analyse l’historien Jean-Claude Richez dans un ouvrage de référence sur la résistance alsacienne.

| Nom du Groupe 🚩 | Fondateur(s) 🙋♀️ | Activités principales 🔍 | Impact jusqu’en 1942 📈 |

|---|---|---|---|

| Équipe Pur-Sang | Lucienne Welschinger et amies | Évasion de prisonniers, aide matérielle | 250 prisonniers évadés |

| Le Réseau Hector | Paul Widmann | Faux papiers, renseignements | Informations transmises à Vichy et Alliés |

| La Main Noire | Marcel Weinum | Propagande, attaque contre autorités nazies | Actions symboliques et sabotages |

Ce premier élan de rébellion alsacienne, bien que modeste au regard de la force allemande, illustre une bravoure certaine. La résistance locale ne se limitait pas à un seul profil : elle rassemblait des jeunes étudiants, des femmes engagées, des professionnels, tous attachés à défendre leur terre malgré un contrôle strict et répressif.

Pour vous immerger davantage dans la complexité de ces réseaux, l’association de référence sur le sujet est l’Association pour des Études sur la Résistance Intérieure des Alsaciens, qui centralise archives et témoignages précieux. Cette ressource est incontournable pour comprendre comment la Résistance alsacienne s’est organisée au cœur même du Reich nazi.

La répression nazie en Alsace : un contexte d’oppression et de terreur dans la résistance régionale

La situation alsacienne se distingue fortement dans le contexte européen de la Seconde Guerre mondiale. La région annexée au Reich était soumise à une nazification rigoureuse, avec des structures de contrôle et de répression opérationnelles très rapidement. Cette implantation rapide du régime nazi compliquait grandement toute tentative d’opposition.

Les autorités nazies visaient à écraser tout esprit de rébellion. En mai 1941, l’attentat avorté contre le gauleiter Robert Wagner par le groupe La Main Noire déclenche une vague de représailles sévères. Plusieurs résistants, dont Marcel Weinum, sont arrêtés, et beaucoup finissent par payer de leur vie leur engagement. La brutalité de ces sanctions vise à étouffer toute opposition naissante. En mars 1942, l’arrestation de l’équipe Pur-Sang marque encore un coup dur pour la Résistance locale.

Par ailleurs, le Parti communiste clandestin, par l’entremise de Georges Wodli, déploie un réseau dense s’appuyant notamment sur les cheminots. Malgré leurs actions de sabotage et de renseignement, ses membres ne sont pas épargnés : Wodli décède sous la torture en 1943.

La répression s’accompagne d’une logique d’exemplarité : condamnations à mort, exécutions sommaires, déportations dans des camps comme Schirmeck où plus de 15 000 opposants ont été internés. Ces chiffres témoignent de la violence d’un appareil nazi prêt à tout pour éliminer la Résistance alsacienne.

| Date 📅 | Événement clé ⚡ | Conséquences 🔥 | Personnalités concernées 👤 |

|---|---|---|---|

| Avril 1942 | Exécution de Marcel Weinum | Symbolise le martyr des résistants | Marcel Weinum |

| Mai 1941 | Attentat contre Robert Wagner | Arrestations et répression accrue | La Main Noire |

| Avril 1943 | Mort de Georges Wodli sous torture | Affaiblissement réseau PC | Georges Wodli |

Le tableau ci-dessus met en lumière quelques moments tragiques qui ont marqué la résistance alsacienne, souvent méconnus hors des cercles spécialisés. On comprend mieux alors pourquoi la mémoire de cette période reste difficile à construire, tant les actions courageuses étaient étouffées par la violence nazie.

Pour approfondir votre connaissance du contexte et des combats contre le nazisme en Alsace, le site Wikipédia propose un panorama documenté à jour en 2025.

La résistance des jeunes Alsaciens : un refus massif de l’incorporation de force dans l’armée allemande

Avec la mise en place en août 1942 de l’incorporation de force (service militaire obligatoire) des Alsaciens dans l’armée allemande, le combat prit une nouvelle tournure. Refuser la soumission devint alors un acte de bravoure suprême. Les jeunes hommes enrôlés subissaient une pression extrême. Nombre d’entre eux cherchèrent à fuir ce destin imposé, multipliant désertions et sabotages qu’ils payèrent souvent avec leur vie.

Par exemple, en février 1943, une tentative collective de fuite à Ballersdorf se solda par la mort de plusieurs suspects : trois tués par des gardes-frontières suisses au moment de la traversée et quatorze exécutés par les nazis. La répression s’étendait même aux familles, frappées par la perte de leurs proches ou soumises à des représailles.

Ce contexte obligea nombre d’incorporés à vivre cachés. Certains trouvèrent refuge dans les Vosges ou dans des petits maquis disséminés à travers la région, comme celui de Volksberg qui fut démantelé en octobre 1944. Ces groupes, empreints de courage et d’abnégation, comptaient parmi les combattants de la Libération.

Au-delà du front local, de nombreux Alsaciens rejoignirent les maquis en France ou même en Europe de l’Est. Cela témoigne d’une loyauté au patriotisme surpassant les frontières territoriales imposées, avec des histoires individuelles profondément bouleversantes.

- 🛡️ Refus de l’incorporation obligatoire dans l’armée allemande

- 🔥 Sabotages et insubordination dans les rangs nazis

- 🚶 Désertions, parfois fatales

- 🏞️ Création de maquis dans les Vosges

- 🤝 Soutien familial secret aux réfractaires

En complément, les Alsaciens engagés dans les Forces françaises de l’intérieur puis dans la Brigade Alsace-Lorraine renforcèrent la dynamique de libération, participant aux combats clés pour reprendre la région.

Si vous êtes intéressé par des récits de ces jeunes résistants ou par des témoignages fiables, l’article de Rue89 Strasbourg propose une plongée sensible et instructive dans ces parcours héroïques.

La mémoire de la Résistance alsacienne : enjeux et complexité d’une histoire éclatée

La diversité des formes de Résistance en Alsace rend particulièrement complexe la construction d’une mémoire partagée. Les Alsaciens ont résisté sous différentes formes et dans des contextes variés, souvent à la fois au cœur du Reich nazi, dans des maquis à l’étranger ou exilés en France libre.

Cette pluralité engendre des difficultés dans la reconnaissance et la transmission du récit. L’image traditionnelle hexagonale de la Résistance est souvent centrée sur les maquis armés, ce qui invisibilise la richesse du combat alsacien fait aussi de résistance civile, espionnage, propagande, et désobéissance individuelle.

La reconnaissance institutionnelle a souvent tardé, malgré des gestes marquants comme l’attribution de la médaille de la Résistance à l’Université de Strasbourg exilée, ou le rôle important joué par la brigade Alsace-Lorraine de septembre 1944. Aujourd’hui, des associations telles que l’AERIA s’efforcent de collecter archives et témoignages pour pérenniser cette mémoire.

| Forme de Résistance ✊ | Caractéristiques principales 🛠️ | Acteurs principaux 👥 | Visibilité historique 📚 |

|---|---|---|---|

| Résistance Civile | Aide aux prisonniers, diffusion de tracts, réseaux d’évasion | Équipe Pur-Sang, La Main Noire | Faible, méconnue |

| Résistance Armée | Sabotages, maquis, actions militaires | Jeunes déserteurs, Brigade Alsace-Lorraine | Mieux connue, valorisée |

| Renseignement et Espionnage | Transmissions d’informations aux Alliés | Réseau Hector, réseaux communistes | Peu visible |

Les enjeux contemporains de cette mémoire comprennent des actions de commémoration et d’éducation pour transmettre aux nouvelles générations l’exemple de cette bravoure. En 2025, le travail documentaire est facilité par des ressources en ligne qui contribuent à redonner à cette page d’histoire la place qu’elle mérite.

Par ailleurs, pour ceux qui souhaitent conforter leur compréhension en contexte régional, l’exploration des effets de la guerre sur les populations rurales en Alsace apporte des clés précieuses, comme proposé sur Ehrengarth.

La Résistance alsacienne dans l’Histoire globale de la Libération : un maillon essentiel du combat contre le nazisme

Enfin, la résistance alsacienne s’inscrit pleinement dans le récit plus large de la Libération de la France et de l’Europe. À la différence d’autres régions françaises, l’Alsace était intégrée directement dans le Reich, ce qui amplifiait les risques et les conséquences d’un engagement résistant.

Des milliers d’Alsaciens intégrèrent les forces de la Libération, notamment via la Brigade Alsace-Lorraine conduite par André Malraux. Entre septembre 1944 et la fin du conflit, environ 1 500 Alsaciens participèrent aux combats de la reconquête de leur territoire, mêlant patriotisme et désir de justice. Leur action fut déterminante dans la restitution de la liberté aux populations.

Parallèlement, les jeunes réfractaires et déserteurs locaux qui avaient réussi à survivre aux persécutions nazies retrouvèrent leur place dans ce combat national. Leur courage dans des conditions extrêmes incarne l’esprit de rébellion permanent face à la tyrannie.

- 🎖️ Participation active à la Libération des villes alsaciennes

- 🚫 Refus massif du nazisme et de ses lois oppressantes

- 🕊️ Retrouvailles et reconstruction d’une Alsace libre

- 📖 Transmission des récits pour éviter l’oubli

La richesse du récit alsacien complète et enrichit l’histoire générale de la Résistance. Pour s’en convaincre, consultez l’excellente plateforme de la INA – Fresques, qui propose un panorama instructif sur l’Alsace de la Seconde Guerre mondiale, entre occupation, répression et rébellion.

FAQ sur la Résistance alsacienne

- Qu’est-ce qui distingue la Résistance alsacienne des autres mouvements en France ?

La Résistance alsacienne a dû agir sous une occupation directe et une annexation complète au Reich, ce qui intensifiait la répression et compliquait l’organisation des réseaux. Elle inclut aussi une forte résistance individuelle face à l’incorporation de force dans l’armée allemande. - Quels furent les rôles des femmes dans la Résistance alsacienne ?

Les femmes, comme Lucienne Welschinger, ont joué un rôle crucial en formant des réseaux d’évasion, en diffusant des informations et en soutenant des prisonniers, souvent à grand risque personnel. - Comment la mémoire de la Résistance alsacienne est-elle entretenue aujourd’hui ?

Des associations spécialisées collectent témoignages et archives, tandis que des commémorations ainsi que des ressources pédagogiques visent à transmettre cet héritage aux nouvelles générations. - Qui furent les principales figures de la Résistance alsacienne ?

Marcel Weinum, Georges Wodli, Lucienne Welschinger et Paul Widmann sont parmi les noms les plus remarquables au sein de mouvements comme La Main Noire, le Parti communiste clandestin, et les réseaux d’évasion. - Où peut-on approfondir ses connaissances sur ce sujet ?

Le site de l’AERIA, ainsi que des articles archivés sur le portail défense offrent des ressources fiables et accessibles.

C’est fascinant de voir comment la résistance alsacienne a lutté pour sa liberté pendant la guerre.