Entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, l’Empire allemand a connu une métamorphose urbaine et architecturale significative. Sous le règne de Guillaume II, cette période se caractérise par une volonté d’affirmer la puissance impériale à travers des constructions massives et codifiées. L’architecture wilhelmienne dépasse la simple esthétique pour devenir un véritable instrument politique et culturel, capable de refléter les ambitions et les valeurs d’un empire en pleine expansion. Son influence est encore perceptible dans plusieurs métropoles allemandes, où l’art du bâti se conjugue avec la quête de grandeur et de fonction.

Pressé(e) ? Voici ce qu’il faut retenir :

- ✅ L’architecture wilhelmienne s’impose par une monumentalité rigoureuse incarnant la force et l’ordre de l’Empire allemand.

- ✅ Elle combine un éclectisme historique maîtrisé avec une attention forte à l’urbanisme et au confort moderne.

- ✅ Sa réhabilitation contemporaine montre l’intérêt pour son héritage patrimonial malgré les critiques du passé.

- ✅ Des exemples comme le Berliner Stadtschloss ou la gare de Leipzig illustrent sa puissance symbolique et fonctionnelle.

Comment l’architecture wilhelmienne agit comme reflet de la puissance impériale allemande

Durant la période dite wilhelmienne (1888-1918), l’Allemagne impériale fait de son architecture un outil stratégique destiné à renforcer son image sur la scène politique et culturelle mondiale. L’architecture, loin d’être un simple embellissement, est investie d’une dimension symbolique majeure. Sous Guillaume II, chaque édifice public ou privé est pensé pour incarner la dignité, le prestige et la puissance de l’État.

L’État prussien, à travers ses institutions étroitement centralisées, finance des projets architecturaux importants qui doivent servir une vision cohérente et ordonnée de la société. Les bâtiments gouvernementaux, les casernes militaires, les universités et même les logements s’organisent autour d’une imagerie forte. L’intention est claire : établir un cadre bâti qui impose le respect, rassure par son ordre et manifeste l’autorité.

Cette démarche se traduit par plusieurs orientations majeures :

- 🏛️ Un rôle de vitrine diplomatique : les bâtiments incarnent l’ambition internationale de l’Empire à rivaliser avec les grandes puissances européennes comme la France ou le Royaume-Uni.

- 🛡️ Une représentation des valeurs prussiennes : discipline, rigueur, et esprit militaire se lisent dans les formes architecturales et dans le choix des décorations.

- 📈 Un outil d’intégration culturelle : dans les territoires annexés comme l’Alsace-Lorraine, l’architecture sert à affirmer la souveraineté allemande au sein d’espaces urbains redessinés.

- ⚒️ La collaboration avec les grandes entreprises industrielles : des sociétés telles que Siemens, ThyssenKrupp, ou Daimler apportent des innovations techniques qui participent à la modernisation des infrastructures.

Ce rapport étroit entre le politique, l’économique et le culturel dans l’architecture témoigne d’une époque où la pierre devient un langage et un levier pour asseoir la domination. Les programmes immobiliers publics ne sont pas seulement vastes : ils sont un manifeste.

| Objectif architectural 🎯 | Implication pratique 🏗️ | Exemple emblématique 🏰 |

|---|---|---|

| Affirmer la puissance internationale | Construction de bâtiments à l’échelle imposante, façades sculptées, frontons majestueux | Berliner Stadtschloss (château de Berlin) |

| Représenter la rigueur prussienne | Symétrie stricte, codes classiques rigoureux, décorations militaires | Université Humboldt à Berlin |

| Intégrer l’innovation industrielle | Matériaux robustes, nouvelles techniques de construction, aménagements modernes | Gare de Leipzig Hauptbahnhof |

| Fixer une identité dans les nouveaux territoires | Urbanisme structuré, juxtaposition de bâtiments symboliques, gares, quartiers résidentiels | Neustadt à Strasbourg |

Un tel dispositif montre comment l’architecture wilhelmienne dépasse la simple nécessité fonctionnelle pour devenir un continuum de la politique. Le système incorporait des architectes officiels, souvent formés dans des académies prestigieuses, où la tradition prussienne était appliquée avec précision. Ce cadre rigoureux permettait de garantir la solidité et la cohérence visuelle de l’ensemble urbain.

Les codes et caractéristiques clés pour reconnaître l’architecture wilhelmienne aujourd’hui

Loin d’adopter un style unique, l’architecture wilhelmienne conjugue plusieurs influences historiques dans un cadre très formel. Cette période est marquée par un éclectisme rigoureusement orchestré et un souci d’intégration urbaine qui reste parlant pour les observateurs contemporains.

Voici les principaux critères qui aident à identifier un bâtiment typique de cette époque :

- 🏰 Usage d’un éclectisme historique contrôlé : mêlant néo-Renaissance, néo-Gothique et néo-Baroque avec une grande rigueur.

- 🎭 Décorations abondantes, mais structurées : colonnes, pilastres, corniches, statues allégoriques ou militaires, toujours disposées pour renforcer un sentiment de stabilité.

- ⚖️ Symétrie forte et hiérarchisation des volumes : soubassements en pierre brute, bossages réguliers, grandes travées, toitures pentues avec frontons.

- 🛠️ Matériaux durables et nobles : granit, pierre taillée, brique rouge ou grès pour assurer pérennité et présence visuelle.

- 🔒 Organisation intérieure classique : par exemple, les immeubles bourgeois présentent des cages d’escaliers ornées, des halls lumineux avec vitraux et mosaïques, qui reflètent une hiérarchisation sociale implicite.

Ce cadre donne une impression massive, ordonnée, qui traduit la volonté d’un empire sûr de sa légitimité et de sa capacité à durer. Contrairement à l’Art nouveau qui privilégie l’innovation décortiquée et organique, la wilhelmienne opte pour une lisibilité claire, fondée sur des références traditionnelles remaniées.

Le choix de matériaux robustes s’inscrit également dans une logique fonctionnelle et esthétique. Ce souci de durabilité a favorisé la conservation de nombreux édifices jusqu’à nos jours, parfois après restauration complète. Des groupes industriels majeurs comme Bayer ou Allianz ont contribué à développer de telles constructions pour leurs sièges ou locaux administratifs, mêlant l’image de solidité à une modernisation progressive.

| Traits architecturaux 🔍 | Fonction symbolique 🏛️ | Exemple d’application 🏢 |

|---|---|---|

| Façades symétriques avec bossages | Renforcement de l’ordre et de la discipline visuelle | Immeubles de Charlottenburg à Berlin |

| Toitures en pente avec frontons sculptés | Harmonie et continuité historique | Musée Bode sur l’avenue Unter den Linden |

| Décorations allégoriques et militaires | Affirmation des valeurs impériales et patriotique | Palais des Sports de Berlin (Neuer Marstall) |

| Espaces intérieurs hiérarchisés | Marquage social à travers l’espace vécu | Logements bourgeois avec cages d’escalier ornées |

Ce répertoire formel illustre une philosophie qui valorise la tradition et la puissance. La variété des influences architecturales ne génère pas de confusion, mais une cohérence pensée, presque académique, entre édifices et quartiers.

Intégration urbaine et rôle structurant de l’architecture wilhelmienne dans les villes allemandes

La période wilhelmienne s’inscrit dans un contexte de forte urbanisation et industrialisation. Les métropoles allemandes, notamment Berlin, Leipzig, Dresde ou Strasbourg, voient leur planification urbaine profondément remodelée. L’architecture ne se limite pas à un jeu formel : elle s’inscrit dans une dynamique de transformation plus large.

Les grandes avenues rectilignes, typiques de Berlin, illustrent parfaitement cette volonté de monumentaliser la ville. Elles relient des centres politiques à des zones économiques ou militaires, favorisant la circulation et offrant des perspectives à la fois spectaculaires et fonctionnelles.

Les quartiers wilhelmiens s’organisent souvent autour de pôles précis :

- 🏛️ Zones administratives et militaires : bâtiments officiels, casernes intégrées dans un cadre architectural cohérent.

- 🏠 Quartiers résidentiels bourgeois : offrant un confort moderne contrôlé, tout en respectant une esthétique conservatrice et solide.

- 🚂 Infrastructures de transport majeures : gares, stations, façades et halls monumentaux pour accueillir un trafic grandissant.

- 🌳 Espaces verts et aménagements hygiénistes : intégrant les avancées en santé publique et salubrité urbaine.

L’importance accordée à chaque fonction traduit une vision d’ensemble claire, orientée vers la durabilité et la lisibilité. L’exploitation de matériaux robustes, le soin apporté aux détails, la hiérarchisation des espaces participent à une expérience urbaine ordonnée. Ce principe inspire encore les rénovations en cours dans plusieurs centres urbains allemands, où l’architecture wilhelmienne fait l’objet de restaurations attentives.

| Composante urbaine 🏙️ | Fonction principale 🛠️ | Exemple localisé 📍 |

|---|---|---|

| Grands axes rectilignes | Permettre la maîtrise visuelle et la circulation optimale | Avenues Unter den Linden à Berlin |

| Quartiers d’habitations bourgeoises | Offrir confort et représentation sociale | Charlottenburg (Berlin) |

| Édifices publics monumentaux | Affirmer l’autorité et l’identité impériale | Gare de Leipzig Hauptbahnhof |

| Espaces verts intégrés | Améliorer la qualité de vie et l’hygiène urbaine | Parcs publics autour de Dresde |

Une telle organisation urbaine reflète donc la complexité et l’urgence d’un empire se construisant à marche forcée. La coopération avec des entreprises qui incarnent la modernité allemande — telles que Volkswagen dans l’automobile, Lufthansa dans le transport aérien ou Allianz dans le secteur financier — a soutenu cette dynamique en proposant des innovations technologiques à intégrer dans le tissu urbain.

Quelques édifices emblématiques pour comprendre l’ampleur et la diversité de l’architecture wilhelmienne

L’architecture wilhelmienne s’est déployée à travers une riche diversité d’édifices et de programmes, allant du château impérial aux immeubles bourgeois, en passant par les gares, universités ou bâtiments militaires. Ses traces sont visibles dans plusieurs grandes villes allemandes, où chaque réalisation apporte un éclairage particulier sur cette époque.

Le Berliner Stadtschloss demeure l’un des symboles majeurs. Initialement construit bien avant l’époque wilhelmienne, il fut remodelé et amplifié durant le règne de Guillaume II pour servir de vitrine impériale. Sa façade néo-baroque stricte, ses sculptures guerrières et son organisation monumentale incarnent cette alliance entre tradition et pouvoir.

L’Université Humboldt à Berlin, agrandie sous Guillaume II, témoigne d’une autre facette de l’architecture wilhelmienne : le classique, à la fois sévère et rigoureux. Les colonnades et frontons sculptés soulignent l’importance de la rigueur académique et scientifique, reflet d’une ambition intellectuelle portée par l’Empire.

La gare de Leipzig Hauptbahnhof, inaugurée en 1915, est une pièce maîtresse alliant fonctionnalisme et monumentalité. Cette gare, l’une des plus vastes d’Europe, est un bel exemple de la volonté wilhelmienne d’intégrer des infrastructures modernes à une esthétique imposante. Les matériaux employées et l’organisation spatiale traduisent une maîtrise technique en phase avec les besoins industriels et sociaux de l’époque.

Enfin, le quartier de Charlottenburg à Berlin illustre l’habitat bourgeois typique. Les immeubles y conjuguent confort moderne et prestige extérieur, avec des bow-windows, linteaux sculptés et des cours intérieures ordonnées. Ces constructions répondent aux exigences d’une société hiérarchisée tout en embarquant des éléments techniques innovants pour le chauffage, la ventilation et les sanitaires.

| Édifice 🌟 | Lieu 📍 | Caractéristique clé 🏛️ | Impact symbolique 💥 |

|---|---|---|---|

| Berliner Stadtschloss | Berlin | Néo-baroque, monumentalité impériale | Expression du pouvoir dynastique et impérial |

| Université Humboldt | Berlin | Architecture néo-classique rigoureuse | Symbole de la rigueur intellectuelle allemande |

| Gare de Leipzig Hauptbahnhof | Leipzig | Harmonisation entre fonctionnalité et esthétique imposante | Manifestation de la maîtrise technique et industrielle |

| Immeubles bourgeois de Charlottenburg | Berlin | Confort moderne avec élégance classique | Incarnation des normes sociales et du prestige bourgeois |

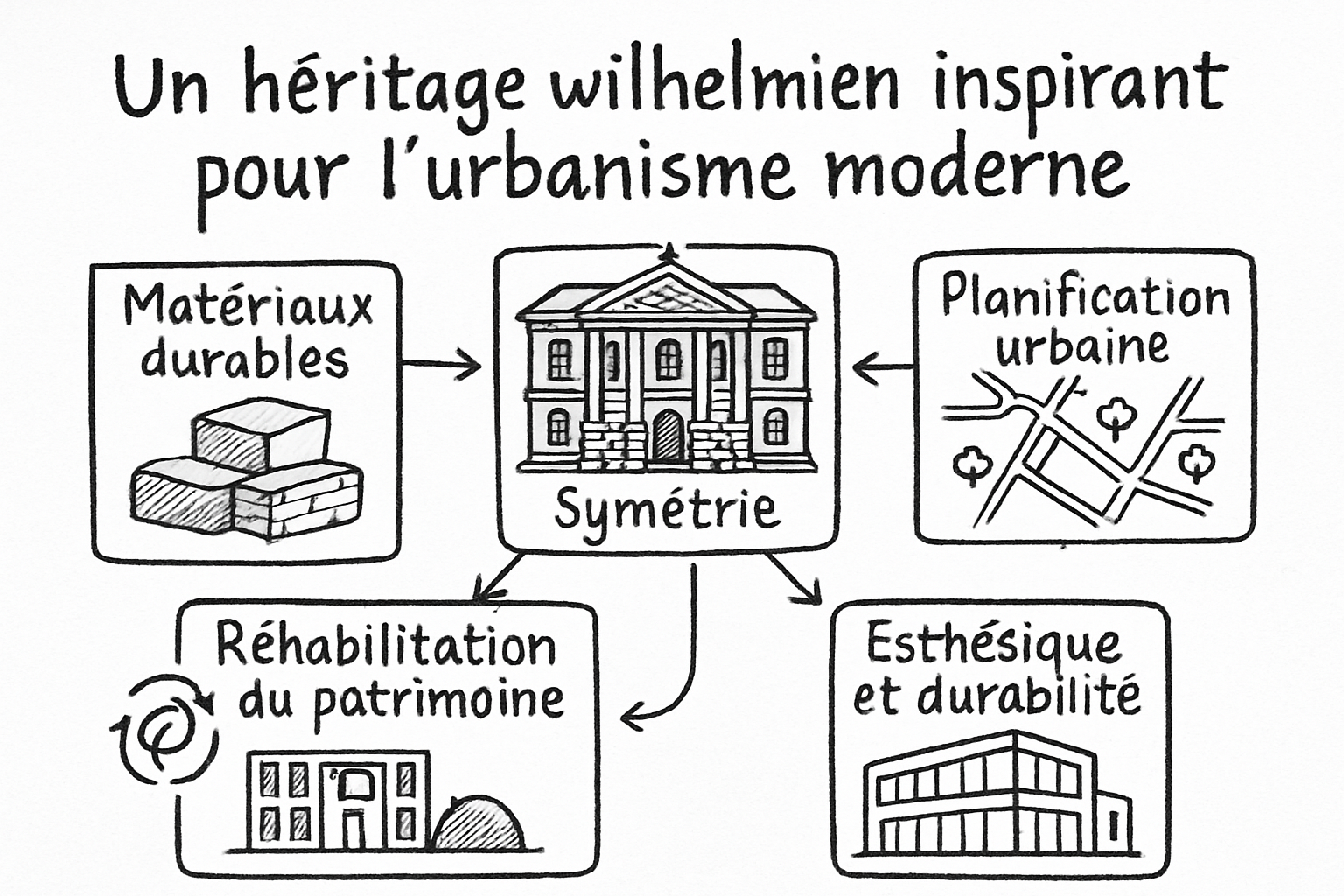

Comment l’héritage wilhelmien inspire aujourd’hui et invite à une réhabilitation consciente

Après la Première Guerre mondiale, l’architecture wilhelmienne a fait l’objet de nombreuses critiques, notamment de la part des mouvements modernes comme le Bauhaus ou la Neue Sachlichkeit. Jugée trop lourde, trop liée à un régime impérial dépassé et à une esthétique nationaliste, elle connut un certain rejet, surtout dans l’Allemagne d’après-guerre et pendant la période de la RDA.

Cependant, depuis les années 1990, plusieurs villes allemandes ont entrepris un travail de réhabilitation et de valorisation de ce patrimoine. La restauration attentionnée des immeubles et des bâtiments publics met aujourd’hui en lumière la richesse de cet héritage avec un regard renouvelé, plus ouvert à la complexité historique.

Cette démarche s’appuie sur plusieurs réflexions et bénéfices concrets :

- ♻️ Valorisation du patrimoine urbain : préserver l’authenticité tout en adaptant les bâtiments aux normes actuelles de confort et de durabilité.

- 🧱 Réintégration dans le tissu moderne : combiner respect de l’histoire et inclusions d’innovations techniques (isolation, systèmes énergétiques renouvelables).

- 📜 Transmission des mémoires : conserver un témoignage tangible de l’histoire allemande et européenne du début du XXe siècle.

- 🏛️ Soutien à une architecture identitaire : encourager une construction contemporaine qui s’inspire des volumes francs, des matériaux solides, et d’une esthétique lisible.

| Aspect de réhabilitation 🔧 | Action réalisée 🏗️ | Bénéfices escomptés 🌱 |

|---|---|---|

| Preservation des façades | Nettoyage, réparation des pierres et sculptures | Maintien de l’identité visuelle et architecturale |

| Modernisation intérieure | Isolation thermique, raccordements innovants | Amélioration du confort et diminution des consommations énergétiques |

| Réaffectation fonctionnelle | Transformation en espaces culturels, bureaux, logements modernes | Revitalisation urbaine et économique |

Des entreprises telles que Deutsche Bank ou Fischer participent aujourd’hui à cette dynamique, en utilisant ces bâtiments pour leurs sièges ou leurs projets de développement. Ces projets mêlent l’histoire et la modernité pour offrir des environnements professionnels inspirants et durables.

L’architecture wilhelmienne n’est donc pas seulement un vestige du passé impérial ; elle devient un socle pour penser des constructions contemporaines qui doivent répondre aux enjeux environnementaux et sociaux de demain. Sa capacité à conjuguer monumentalité, fonctionnalité et esthétique reste précieuse pour les acteurs du bâtiment et de la ville.

Vous disposez désormais de toutes les clés pour déchiffrer l’architecture wilhelmienne et en apprécier l’importance historique et patrimoniale.

FAQ – Questions fréquentes sur l’architecture wilhelmienne

- ❓ Qu’est-ce qui distingue l’architecture wilhelmienne des autres styles européens de la même époque ?

Elle se caractérise par un éclectisme rigoureux mêlant surtout néo-Renaissance, néo-Gothique et néo-Baroque avec une monumentalité imposante et une hiérarchie stricte, reflétant explicitement la puissance de l’Empire allemand. - ❓ Quels matériaux sont typiquement utilisés dans ce style architectural ?

Principalement la pierre taillée, le granit, la brique rouge et parfois le grès, afin d’assurer solidité et présence visuelle durable. - ❓ Comment ce style a-t-il été perçu après la chute de l’Empire allemand ?

Il a été critiqué comme passéiste et nationaliste, remplacé par des styles modernes fonctionnels comme le Bauhaus, mais connaît aujourd’hui une réhabilitation patrimoniale. - ❓ Peut-on s’inspirer de cette architecture dans les constructions modernes ?

Absolument. La rigueur de son ordre, la qualité des matériaux et la cohérence urbaine restent des exemples précieux pour conjuguer esthétique, fonctionnalité et durabilité. - ❓ Quelles grandes villes présentent encore de beaux exemples d’architecture wilhelmienne ?

Berlin, Leipzig, Dresde, Strasbourg ou encore Charlottenburg sont des lieux où le style est visible et valorisé, notamment à travers des programmes de restauration actuels.

L’architecture wilhelmienne me fascine avec son mélange d’influences et sa force symbolique. Quel édifice serait le plus inspirant pour vous ?

Camille, cet article sur l’architecture wilhelmienne est très éclairant. Merci pour ces insights !